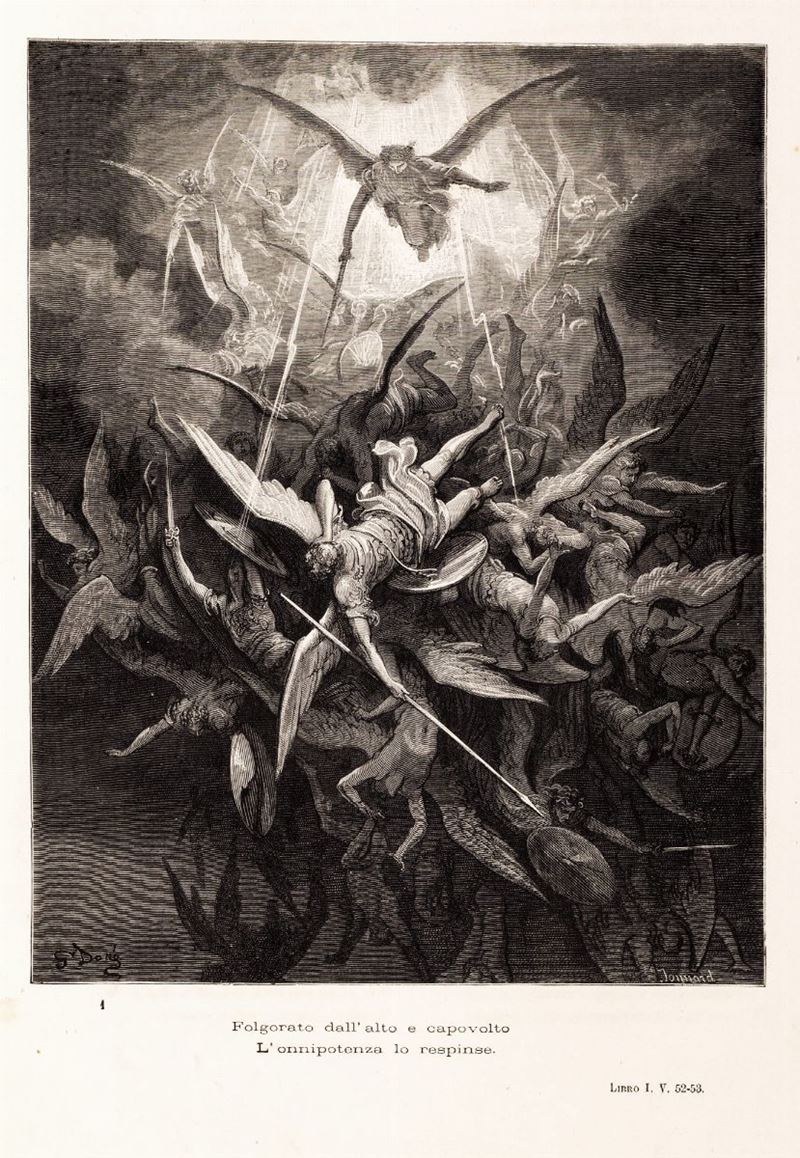

La riconquista del Paradiso

La ragione della mia cacciata dall'Eden non fu la gola per aver assaggiato il frutto proibito, ma solo l'aver infranto i divieti divini

Dante, Paradiso XXVI

Il tema della cacciata dal Paradiso — intesa come espulsione dall'Eden ma anche perdita dell'innocenza originaria o allontanamento da uno stato di grazia — è tra i più potenti e ricorrenti ed è stato affrontato da opere letterarie, teatrali, arti visive e musicali... Tra queste ultime, merita un approfondimento un oratorio profano poco conosciuto, Il Paradiso e la Peri, composto da Robert Schumann tra il 1841 e il 1843 da una novella in versi dal poema Lalla Rookh del 1817 di Thomas Moore.

Mi ha interessato perché più che la cacciata dal Paradiso, la colpa originaria per la quale l'uomo abbia perso lo stato di grazia con il quale è stato creato, l'opera di Schumann affronta il tema della riconquista del Paradiso, di come sia possibile riavere accesso all'Eden. Si tratta di una storia laica di salvezza e di redenzione.

Si tratta di un oratorio profano, per cui non aspettiamoci nessun riferimento alla salvezza e redenzione cristiana. Schumann stesso lo descrive come "un oratorio non per un luogo di preghiera, ma per persone serene". Il Paradiso e la Peri è permeato di idealismo romantico, trascendente, affascinante e fantasioso, in cui si esalta il mito dell'eterno femminino coerentemente alla letteratura e alla filosofia del tempo. La vicenda, ancorché tratta da una leggenda, ha comunque molto da dire a noi oggi, alla nostra cultura e alla nostra spiritualità.

Il testo

Ovviamente si tratta di un testo in tedesco ma qui si può seguire una buona traduzione in italiano.

Due precisazioni. Il Paradiso di Schumann non è quello di Dante e nemmeno quello biblico-evangelico, ma è molto più simile allo Jannah islamico o al Valhalla dei Paesi nordici. Una Peri è una creatura del folclore persiano, inizialmente descritta come un demone al servizio dello spirito del male e ingentilitasi nel tempo fino a diventare nell'immaginario del Romanticismo un'entità graziosa, una fata che si nutre esclusivamente del profumo dei fiori.

Scacciata dal Paradiso per un non precisato motivo, la Peri della novella si strugge nel dolore per "esser bandita dal cielo, per la sua schiatta peccaminosa" ma un angelo le dice che la sua colpa sarà cancellata se "porterà a questa porta eterna il più gradito dono del cielo!". La Peri vola sulle regioni indiane e raccoglie le ultime gocce di sangue di un eroe ucciso da un tiranno. Poi volerà sulle spiagge del Nilo, in Egitto "colpito da mortale epidemia" e qui raccoglie l'ultimo respiro di una fanciulla che offre la propria vita per amore dopo aver baciato l'amato colpito dalla peste, ma i beati non considerano queste offerte sufficienti per il riscatto e placare l'animo divino. Malinconica e triste, la Peri vola verso il tempio del Sole, nella valle di Baalbeck. Qui, tra i minareti della Siria, scorge un bambino che intona le preghiere della sera e accanto a lui un bandito sanguinario che si intenerisce fino alle lacrime vedendo il bambino pregare:

C'è stato un tempo, o bimbo benedetto,

che giovane e puro, come tu sei, anch'io

ero e sapevo pregare, - ma ora!

Queste "lacrime benedette di penitenza sentita nel profondo", provocano nel peccatore "la prima nuova gioia senza pena". E sono queste lacrime che la Peri raccoglie e porta in cielo. E sono queste lacrime che riaprono alla Peri la porta del Paradiso.

I primi due doni non sono stati graditi perché erano doni di morte, ultimi attimi di vita che non redimono ma concludono – eroicamente magari, ma tragicamente – una vita terrena. Il terzo dono viene invece accolto perché apre una nuova vita anche sulla terra, una vita libera dal senso di colpa.

Il Paradiso della Peri è quindi abitato da un dio che perdona. Un dio-laico ma che non è molto diverso da quello a cui si rivolge il salmista

"Tu non gradisci il sacrificio; se offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio» (Salmo 50)

Un Dio molto simile a quello evangelico

«Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici» (Matteo 9, 13).

Questo oratorio profano – che pesca nella spiritualità musulmana, elaborato da un musicista luterano - appare anche come un inno all'armonia tra religioni diverse. Un oratorio interconfessionale, che mostra la possibile armonia fra religioni diverse, con elementi affini fra le tradizioni cristiana e islamica

Vi è tra le righe anche un significato autobiografico in questa ricerca della pace, del recupero della salvezza come "sanità" in Schumann che, come sappiamo, ha sofferto nella provvisorietà e instabilità mentale, un deterioramento caratterizzato da profonde crisi e allucinazioni, che hanno portato al suo ricovero volontario in un manicomio e alla sua morte.

La musica

Schumann è un compositore e il suo messaggio è trasmesso soprattutto dalla musica. In quest'opera la musica descrive un percorso nel buio, nelle tragedie umane (guerra, amore e morte) per raggiungere la luminosa redenzione attraverso il pentimento, la preghiera, le lacrime. Una musica che assume toni ora dolcemente espressivi, ora appassionati e ora sfumanti in una trasfigurazione celestiale.

È con la musica che Schumann sottolinea la costanza, la tenacia e la fermezza d'animo con la quale la Peri non si scoraggia per le prove fallite e lo slancio con cui reagisce e si rimette alla ricerca. E nel finale, la musica diventa la musica universale "per persone serene", al di là e prima di ogni confessione religiosa.

Schumann per tutta la vita ha lottato contro i suoi fantasmi interiori e nella grandissima musica di questo oratorio profano racconta quella "serenità" ottenuta dalla redenzione della Peri e che lui non è riuscito a raggiungere.

L'oratorio è diviso in tre sezioni, una per ogni dono raccolto dalla Peri, e ciascuna con una propria cifra narrativa che va dal drammatico all'epico per finire nel lirico, per collocarsi in quel genere sinfonico-corale che nella Germania ottocentesca ha goduto di altissima considerazione.

Per ascoltare e vedere l'opera

audio Wolfgang Sawallisch dirige la Geneve Orchestre de la Suisse Romande (1973)